2025年3月5日

~不況の始まりを知らせる指数~

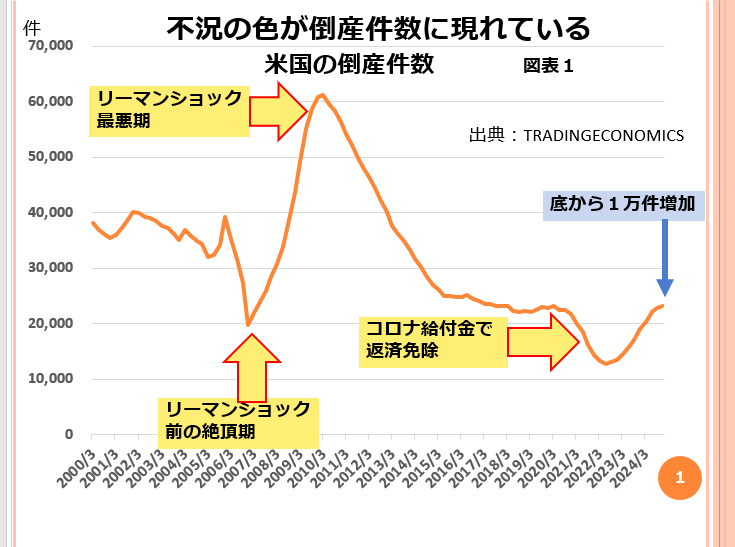

米国では倒産が増え始めています。

これは不景気が近づいてきた証拠であるとぼくは感じています。

今日はこれについて解説しましょう。

米国司法省が発表した最近の統計によれば、

2024年10月~12月期の米国倒産件数が2.3万件にのぼりました。

図表1に記しました。

最低値は、2022年4月~6月期で、1.3万件の倒産がありましたので、

ここから1万件の倒産件数が増えたことになります。

これは米国の不況の色が色濃くなり始めた証拠ではないか、とぼくは考えています。

「現状の倒産件数はまだ低水準で推移しているではないか」と反論する人がいるでしょう。

その人たちの主張は、「リーマン・ショックが起きる前の景気絶頂期(2006年10月~12月期)に、

倒産件数が約2万件という低さだった」という事実に基づいています。

「この絶頂期と現在(直近時期)とでは倒産件数はそれほど変わらないのだから、

経済状況はリーマン・ショック前の絶頂期と似たような、“ウハウハ”の状態だろう」と考えているのです。

ところが、この考え方には大きな問題があります。

「倒産件数そのものが底から1万件増えている」という事実を見過ごしているのです。

現状の倒産件数のレベルが過去に比べて高いか低いかに関わらず、

底から1万件の倒産が増えているという事実から、

銀行の焦げ付きが拡大していることを容易に推測できます。

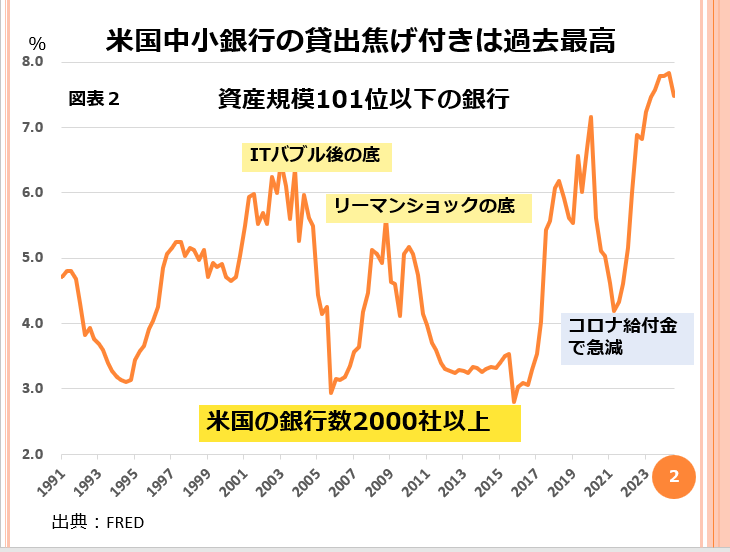

これを示したのが図表2です。図表2は、中小銀行の焦げ付き率です。

これは全米銀行の資産規模101位以下の中小銀行の比率です。

これを見ると、最近比率が急速に高くなって、8%に近づいていることがわかります。

資産規模101位以下の銀行と言えば、サラ金や町の金融業者といったようなレベルですから、

庶民の懐具合を如実に表している指標であると言えます。

コロナ給付金の恩恵により、一旦は7%を超えた比率は4%にまで下がりました。

しかし、給付金が打ち切られると、焦げ付き比率が上がり、過去最高に達してしまったのです。

さて、図表1に戻りましょう。

倒産件数が最低だったのは、2022年4~6月期ですが、これはコロナ補助金により、倒産が激減したためです。

景気が非常に良いために、倒産が激減したというわけではありません。

これから大型不況が始まれば、倒産件数は急速に上昇していくものと思います。

それは図表1を見れば明らかです。

リーマン・ショック前の絶頂期、倒産件数は約2万件でしたが、

リーマン・ショックが始まると最悪期約6万件にまで増えました。

この間、わずか3年3ヶ月。あっという間に悪化してしまったのです。

現在はその糸口が見え始めたというというふうにご理解ください。

コメント

コメント一覧 (12件)

米国株の売り時期はどうでしょうか。

又米国成長株投資信託はいかがなものでしょうか。

ご教示ください。

米国株式は近いうちに天井を打ちますの、早めに持ち株は売っておくのがいいでしょう。

投信も同様です。

林先生

初めてコメントします。

3/12日に投資部へ入りました。

よろしくお願いします。

初心者ですが、米国株の売却、投信もとのことでしたが、私はNISAでs&p500.オールカントリー、国内債券や国債債券を3年前から少額ですが積立していました。

ただ投資部に入ってもっとお金の知識や株の事を知りたいと思っています。

金投資もはじめたいと思っていますが、今まで積立しているNISA(s&p500、オルカン、国債は売却し、その資金を金投資へと考えておりますが、その判断は正しいでしょうか?

是非、ご教示頂きたいです。

今まで積み立てているNISAはすべて売却し、ゴールドに集中するのが良いでしょう。

あなたの判断は正しいです。

その過程で分からないことがあれば、僕宛にメールを送ってください。

先生が仰る暴落が来る前に早く投資技術を身に付けて置きたいと思います。

ディフェンス株は売らないよう気をつけます。

暴落が近いとのことですが、、最近入会させていただき、講義動画の空売りのところまで視聴すると、間に合わないかもしれないと思うようになりました。そのような場合はどうすればいいでしょうか?

米株を持っているので心配です

アメリカの10年物国債も、売るべきでしょうか。

アメリカの10年もの国債も売るべきです。

国債は、株式以上にリスクが高いと考えてください。

株が暴落する前にもうすこし上がるとの事ですが、デイトレで売買する事は難しいでしょうか?

林先生の忠告で今日の上げで日本株のほとんどを利食いしました。米国株は指し値では中々売れません。かなり含み損がありますが成り行きで手放すべきでしょうか?

成り行きで売る場合は値段が大きく下がってしまう場合があります。

そこで1つの方法は、昨日の終値程度に指値をおくことです。

そうすれば、トレードが成功する確率が高くなります。