2025年3月18日

~生活苦が支持拡大の根本~

欧州の選挙において、極右政党の躍進が目立ちます。

今日はこの問題について解説します。

ポイントは、マスコミでは「極右」と呼んでいることについてです。

極右とは、「極端な右」ですから、穏健なイメージがありません。

それどころか、「極右に政権を取らせると、国は大変なことになる」というイメージがあるのではないでしょうか?

私たちが、危機に際して慌てない人(友人・同僚)について表現する時、

「冷静沈着」と言えば素晴らしい人材のように映りますが、

同じ性格を「熱意に欠ける」と言えば、ダメ友人・社員のように聞こえるでしょう。

同じことでも、それをどのように評価するかによってニュアンスがだいぶ変わってくるのです。

極右という言葉は、既存政党が、こうした政党の台頭をできるだけ防ごうとして使っていると言っていいでしょう。

極右政党の掲げる政策の中心には移民の排除があります。

なぜ移民を排斥したいのか?

最大の理由は「自分たちの雇用が移民に奪われているから」に他なりません。

移民は低賃金で長時間働きます。

人一倍働かなければ成功しないことがわかっているからです。

例を挙げると、世界各地に華僑はチャイナタウンを形成しています。

移民(一世)はここを目指して入国してきますが、

チャイナタウンにたどり着いたからといって成功が約束されているわけではありません。

一世は二世以降が成功・繁栄できるように、自分は捨て石となる決意で働くのです。

移民は並外れた覚悟のもとに働きますが、多くの人にとってできることではありません。

だから、「競合相手を排除しよう」という動きになるのです。

極右政党が支持される根本の理由は庶民の生活が苦しいためです。

このため、欧州では極右が台頭しているのです。

オランダやオーストリアでは極右が第一党となり、フランスでも支持を大きく伸ばしています。

また、トランプ政権も反移民を掲げており、大きく極右の範疇(はんちゅう)に入るでしょう。

そのため、ドイツの総選挙にあたり、マスク氏とJ・D・ヴァンス米副大統領は、AfDを公然と支持しました。

マスク氏、独極右「AfD」共同党首とXで対談 総選挙間近に

https://www.bbc.com/japanese/articles/c0k54g8eznxo

投票率は2021年の前回から7ポイント超上昇し、84%になりました。

1990年に東西ドイツが統一してから最も高い水準です。

庶民の「自分たちの生活をよくしたい」という意思が現れています。

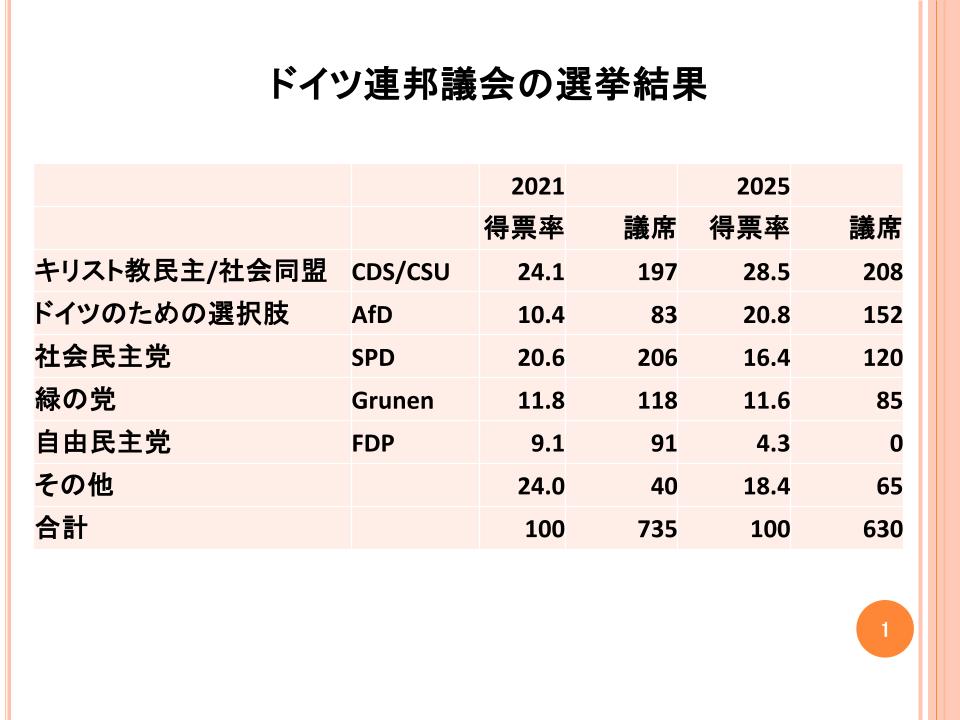

選挙結果の概要

図表に示すように、2月23日投開票されたドイツの総選挙は、

メルケル前首相がかつて率いた最大野党の保守陣営「キリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)」が

前回2021年から4.4ポイント伸ばして、28.5%と首位となり、2021年以来の政権復帰を確実にしました。

反移民を掲げる「ドイツのための選択肢(AfD)」も

得票率をほぼ倍増させ、20.8%を確保し、第2党に躍進しました。

これに対して、ショルツ首相が率いる中道左派の与党「ドイツ社会民主党(SPD)」は

前回から4.2ポイント落ち込んで大敗し、第2次世界大戦後で最低となる16.4%に沈みました。

連立を組む環境政党「緑の党」は11.6%で0.2ポイント減でした。

コメント

コメント一覧 (5件)

極右と(極左も)ですが右翼とは過激なイメージはあるものの我が日本では右翼こそ愛国心あり のグループと思いますが、筆頭の自民党自体が売国(媚中、親韓)日本の学生より海外の学生(特に中国)を優遇、宝とする 今や日本は中国の支部(国土、メディア、役人)ですね オット欧州の経済の話でしたね

仕事を移民に奪われるだけでなく、AIにも奪われる。危機感を抱かない方がおかしい。

昔は、極右政党の台頭とか聞くと、嫌な気分になっていました。

しかし、色々と情報を取り入れているうちに、極右政党の人々が主張している事や姿は、自分が思い浮かべていたものとは違っていることに気づくようになりました。

「みんな大変なんだから、移民よりもまずは、みんなの生活が第一でしょ」という思いは、トランプの自国民ファーストにも通じるものがあると思います。

日本でも「外国にばかりお金を配ってるんではなくて、もっと国民のために税金を使って欲しい」と感じている人は大勢おられるのではないでしょうか?

独紙ディ・ツァイトで若者の動向を研究するシモン・シュネッツァー氏は、「若いAfD支持者の多くが、自分は極右だとは思わず、自分は中道保守だと見なしているのが興味深い」と指摘している、

という記事を今日見つけたのですが、こういったところに、レッテル張りの真実がすけて現れているように、私には思えます。

とても良いところに気づきましたね。

自分の感性を大事にしてください。

林投資部に入ってこの気付きに出会い、自分の視野を広げてもらいました。それまでもできるだけ俯瞰的に見ることを心がけてはいましたが、林先生の人生経験や見識からの気付きに、いつも目から鱗状態です。

ありがとうございます。