2025年2月26日

~50日移動平均線~

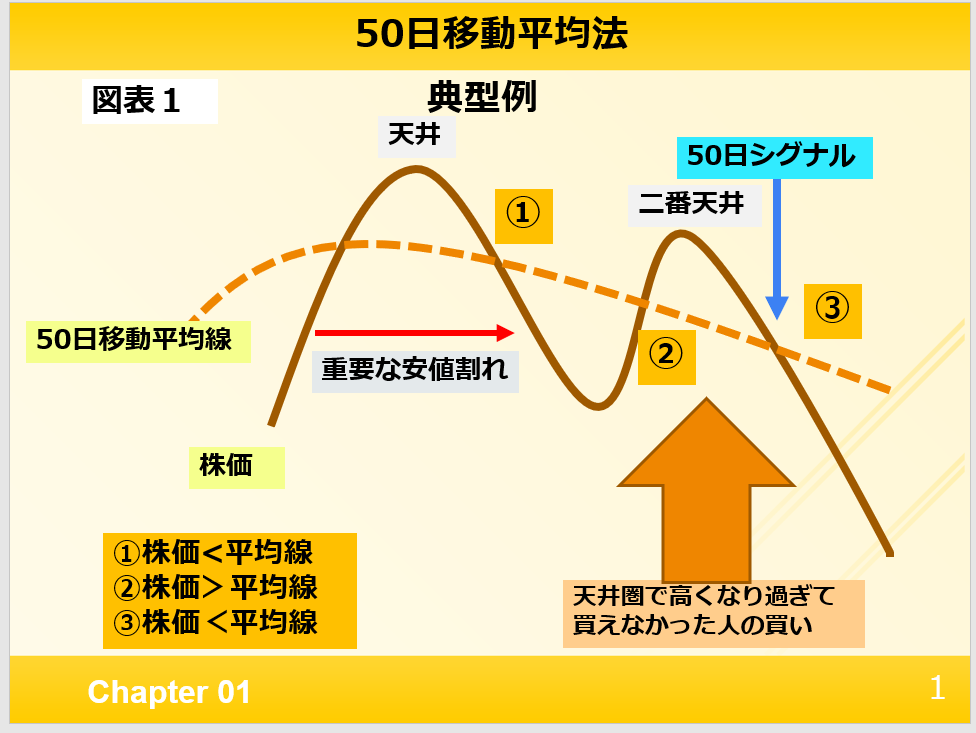

❶❷❸の出現で空売り開始

今日は、空売りの売りタイミングの続編(その2)として,50日移動平均線法をご紹介します。

50日移動平均線とは50日間の株価平均を日々つなげたものです。

50日平均ですから、本日の株価がその値より高い場合もあるし、低い場合もあります。

株価が天井をつけると、下げ始めます。

それまでは50日移動平均線より上に株価があったわけですが、ついには下回ります(図表1の❶です)。

そんな場合でも、一気に大きく下がっていくことは珍しいです。

下がってくると、「この株は長期で上がってきたのだから、今後も上がる気がする。

今までは株価が低くならなかったので、買う勇気がなかったが、やや下がったので、買ってみよう」

という人が出てきます。相場用語では、「押し目待ちの買い」と言います。

ここで株価が上がり始めます。

株価がまた50日移動平均線を上回ります(図表1の❷です)。

しかし、株価が天井を既に打っている場合は、上がり方が大きくはありません。すぐに下げ基調に戻ってしまいます。

そこで、50日移動平均線を再び割ります(図表1の❸です)。

この❸が売りタイミングとなります。

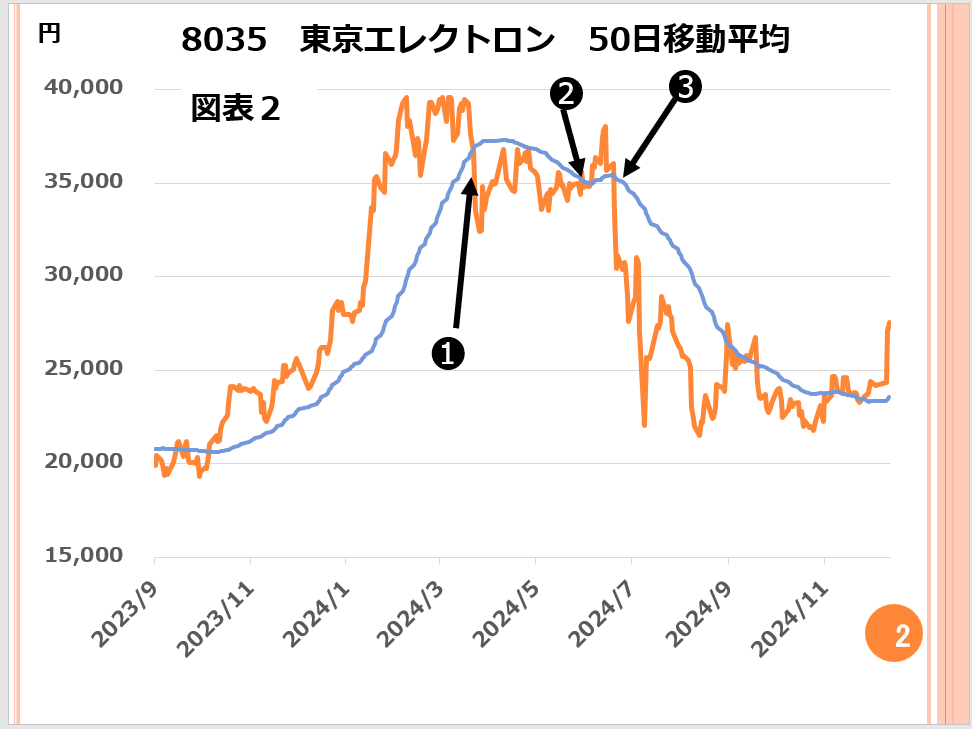

図表2に東京エレクトロンの事例を表示します。

株価は移動平均線を❶❷❸と上下し、その後大きく下げていきました。

ここで注意点を記しておきます。前回の「重要な安値割れ」と同じです。

NYダウ平均や日経平均といった市場平均株価が陰転していない場合は空売りは禁物です。

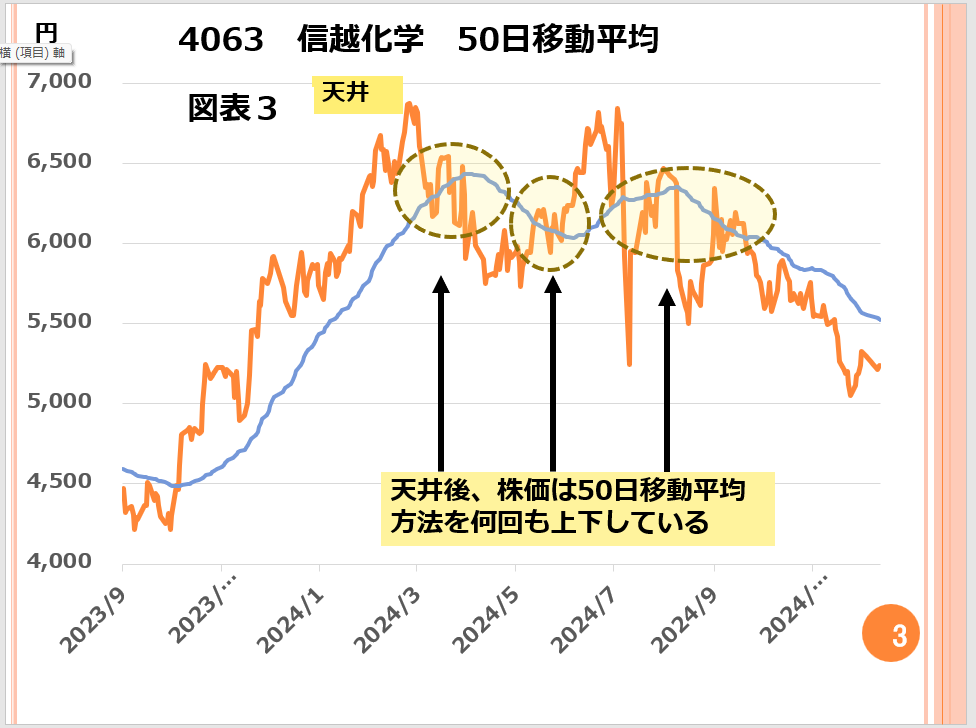

本格的に下げが始まるまでに、50日移動平均線を真ん中にして、株価が何度も上下を繰り返します。

実例は図表3の信越化学にあります。

もちろん、この中間の場合もあります。

図表2と図表3の中間という意味です。

❸をつけた後、株価が再度上昇し、50日移動平均線を上回ります。

そこから下げに転じ50日移動平均線を下回ります。

ここから大きな下げ相場が始まるパターンです。

この場合を図示するなら、❹と❺という数字が追加されることになるでしょう。

❺が売りのタイミングとなります。

こうした場合、いったん損切りになる場合があります。

上がってきた場合は8%を損切りポイントにおいてください。

市場が陰転している場合でも、1回(または2回)の損切りを行なう必要があるかもしれませんが、

最終的には大きく下げていくでしょう。

コメント

コメント一覧 (11件)

損切りの仕方ですが、

損切りは8%で自動に損切りできるようにネット証券で設定しておくのでしょうか?

それとも、手動で損切りするのでしょうか?

株式を購入(または空売りした場合)に8%の逆方向に

ストップロスの注文を入れておくことが設定として行うことができます。

この設定は手動で行うこともできますが、

前もってできるので、早めに設定しておいたほうがリスクを限定することになりいいと思います。

ご回答ありがとうございます!

リスクを限定できるということは、ストップロスの設定がとても重要になると思いますが、初心者には難しい部分もあるかと思います。

もし、レクチャー動画などがあればぜひ拝見したいです。(すでにありましたら申し訳ありません)

ストップロスは、8%のところにおいてください。

ストップロスのおきかたが証券会社の画面上で分からなければ、サポートチームに聞いてみてください。

50日移動平均線をたどりポイントをみつけて下げ相場のパターンの始まりを認識するのですね。

上がった場合は8%を損切りポイント設定に、ですね。

慌てないでできれば…。

お世話様です。

移動平均線はいろいろあると思いますがどうして50日移動平均線なのでしょうか?

50日移動平均線は、株価の中期的なトレンドを把握するために広く使われている指標です。

一般的に、50日移動平均線は中期的な動きに焦点を当てているため、トレンド転換のサインとして重視されています。

株価によって8%は大きく変わると思うのですが、8%の根拠は過去の平均値からでしょうか?

また空売りの時のみに行う手法ですか?

8%の損切りラインについてですが、これは過去のデータと実績に基づいた一般的なルールです。

8%を損切りラインとして設定することは

リスクを最小限に抑えるために効果的な基準です。

空売りだけでなく、株式取引全般で損切りは重要な手法であり、

空売りに限らず買いポジションにも適用できます。

ですが、今回の説明では空売りを前提にしています。

空売りとは聞いたことがありますが、実際のやり方は全然知らなかったです。

先生の説明はとてもシンプル、分かりやすく理解できてます。

銘柄選択がさっぱり分かりません。