2025年2月18日

金融課税は給与課税に比べ、今でも高い

金融課税30%についての議論が進められています。これについて、今日は解説します。

国民民主党などを中心に、「金融所得に対する課税を現在の20%から30%にしてはでどうか」というアイデアが出ているようです。

税金の根本的な発想は、「取れるところから取る」ということであり、公平性は考慮されません。

累進課税は不公平課税の代表であって、500万円の所得者と1000万円の所得者で、税率が上がっていくのは何故でしょうか。それはただ、「取れるところから取る」という発想に過ぎません。

それでも、国会の代表者は選挙に勝つ必要がありますから、国民がある程度納得するように、「公平を装う」ようにしています。

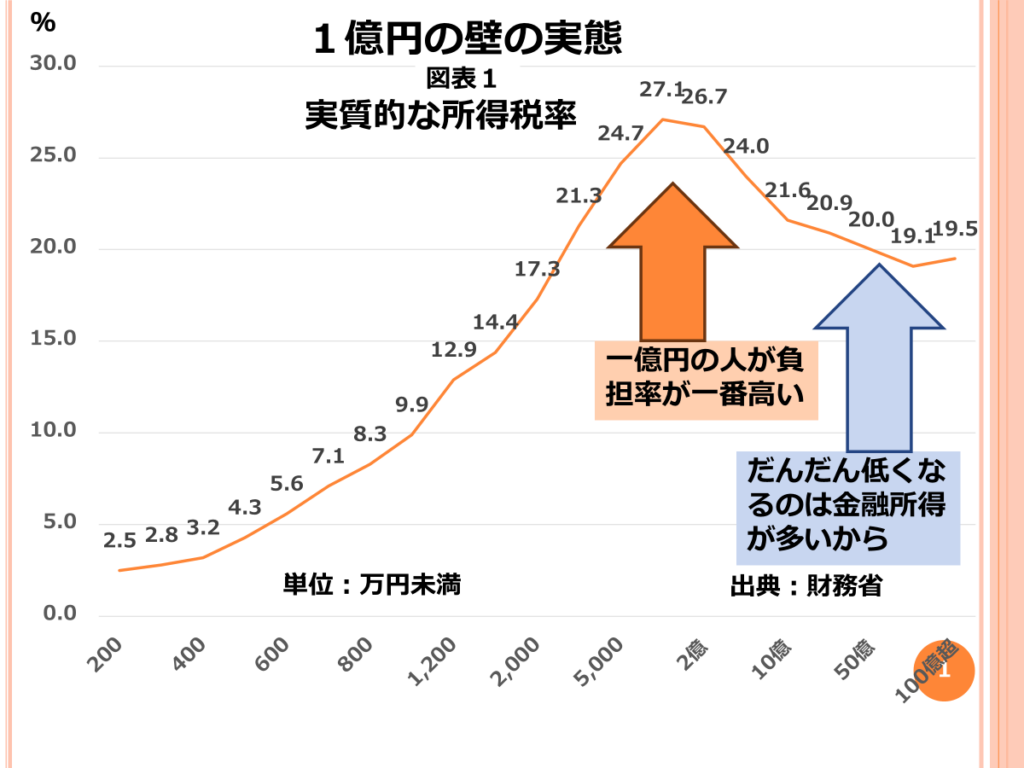

国民民主党が問題視しているのは、「1億円の壁」です。政府関係者や役人たちは、「収入が多い人ほど、納税額が多いだけでなく、納税率が高くあるべきだ」と考えています。ところが、現実を見ると、収入が1億円を超えると納税率が下がっていきます。

具体的には、1億円の収入の人の平均納税額は27,1%でしたが、収入がさらに増えると税率が下がり、100億円未満では17.1%にまで低くなっています。

これは図表1にある通りです。

この理由は金融所得課税です。金融所得税は国税(所得税)15%一律で、控除額はありません。

(通常、分離課税20%と言われるのは、これに地方税5%、復興特別所得税0.315%、合わせて20.315%を指しているからです。)このため、金融所得が過半を占めるようになると、全体の納税率は低下していきます。

(図表1では国税だけの表ですから、地方税5%は除外されています。)

こうした現実を「是正」するには金融所得を30%に引き上げればいいと、国会議員たちは発想するようです。

ここで多くの皆さんが気づいていない現実について述べておきましょう。それは「現在の金融課税20%(所得税15%)はかなりの高額だ」ということです。給与所得で15%の税率で払っているのは給与所得が800万円の人だという事実です。

これは、800万円の給与所得でも、800万円の金融所得でも、両方同じく15%の120万円が徴収されるという意味です。800万円の給与所得の場合、税率は23%ですが、控除額が63.6万円あるので、所得税が120万円(実質的な税率20%)になります。

国民の年収の平均(中央値)は351万円です。

(厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」および国税庁の「令和5年分民間給与実態統計調査」をもとに算出したものです。)351万円の所得があると、税率そのものは20%なのですが、控除額が42.75万円あるので実質的な課税額は27.45万円となり、実質税率7.8%です。

これに比べて、現在の金融課税は800万円の給与所得者と同じ税率(20%)であり、高すぎで不公平感があります。金融課税30%(所得税25%)の場合では、同じように計算すると、給与所得1870万円の人と同額です。

金融課税30%の議論が盛んになれば、ぼくのように論拠を示して、「今でも金融課税20%は高すぎなのに、30%はありえない」と言い出す人たちが増えるでしょう。その対策として、国民民主党は「分離課税ではなくて、総合課税も選択できる案」も併せて提示しています。

これが実現すれば、金融所得は給与所得と全く同等のものと扱われます。従って、金融所得しかない人でその年間合計額が195万円以下の人は税率5%にしかなりません。年間合計額が800万円となった場合の税率が20%、1870万円となった場合が30%です。これなら多くの庶民は納得するでしょう。しかし、皆が納得するということは、為政者からすれば、「税率が低い」ということになります。

税金を取り立てる先に困りだしたら、為政者は現状の分離課税のまま税率を上げてくるでしょう。さらに、消費税30%、金融課税30%といった時代が来るかもしれません。そう考えて、今から対策を考えておきましょう。

コメント

コメント一覧 (1件)

増税と言えば、先月亡くなられた森永卓郎さんの『ざいむカルト』の話を思い出します。

国債は借り換えして、負債の返済など端からやる気ないのに、税率ばかり増やそうとする…株価が暴落したら、また国債発行してお金をバラ撒き、不況を切り抜けるつもりでいる…ますます借金が増える。

金融課税なんかしたら、ますますお金の信用がなくなり、いよいよ制御不能の大暴落の引金を引くことになるのではないかと思います。