2024年11月1日

政府の信頼が地に落ちる

ジムから本物の銀貨をもらった

ジムはこれからの数年は金銀投資が最善だと言っています。

インタビューの後半、ジムから思いがけないプレゼントをいただきました、米国の銀貨です。今でも流通する本物です。写真を添付します。

「米国に行ったら本当に使えるのですか」

「使えるよ」

{すごいですね}

「使ったら馬鹿だよ。1ドルにしかならないからさ。銀としては30ドルの価値があるのだから」

と言っていました。

ジムがメディアのインタビュー中に相手に銀貨をプレゼントしたシーンは見たことがありません。ぼくが初めてでしょう。心温まる思いでした。

さて、本題に入りましょう。

ジムがどうして貴金属が最良の投資先だと言っているのか。

それは「MMT理論が間違っているからだ」と述べています。

MMT理論とは、「政府に信用がある以上、通貨をいくら印刷してもインフレは起きない」というものです。

具体的に言うと、

「この1万円札は、政府が1万円の価値があると保証している。だから、信用していい。1万円としての価値が永遠に続く」

という話です。

確かに政府の信用が続けば、正しい理屈かもしれません。実際に、米国では21世紀に入り、通貨は2倍以上に増えました。それでも大きなインフレは起きませんでした。MMT理論はこれが続くと主張するものです。

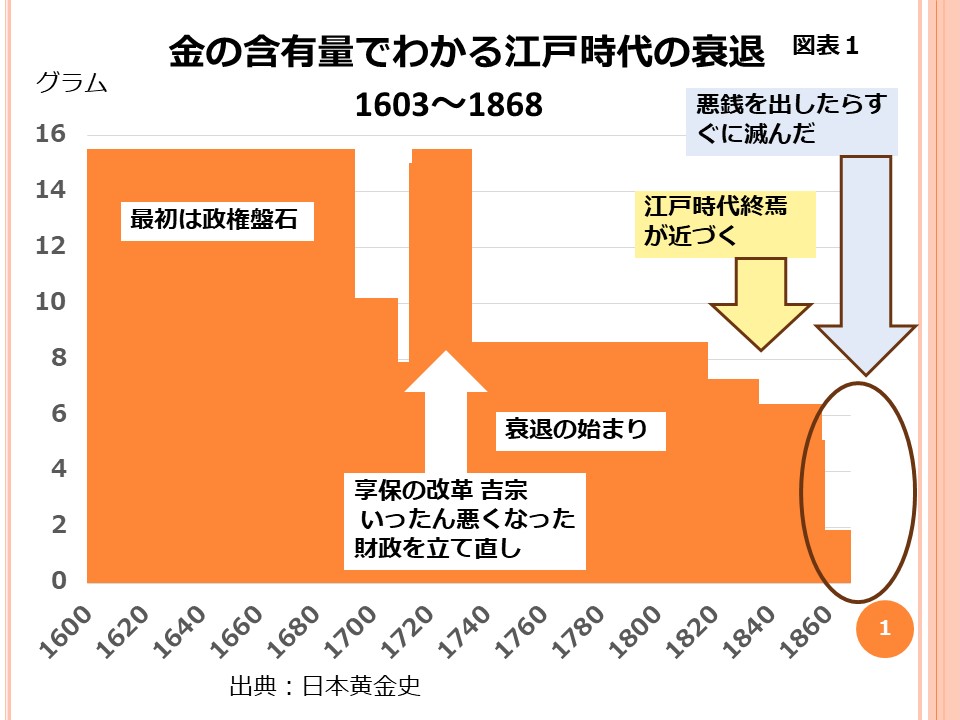

江戸時代が証明するMMT理論の間違い

ジムはそうは考えません。ぼくも同じ意見です。

歴史を見れば、明らかにMMT理論が間違っていることがわかります。歴史とは私たち日本の歴史です。しかも江戸時代ですから、遠い昔の話ではありません。

江戸時代の日本は経済危機最悪国のひとつに数えられるでしょう。18世紀半ば、通貨政策の失敗から大きなインフレが生じました。

問題の発端はこうです。「幕府の信用は揺るがないので、金の含有量を減らしても通貨価値に変化は起きない」という理屈のもと、幕府は小判を鋳造する際に金の含有量を86%から56%へ下げたのです。

第4代将軍・徳川家綱(1641~1680年)の時代から幕府の財政は著しく悪化していきました。そして、1657年に江戸で起きた明暦の大火で焼失や損害を被った江戸城や神社仏閣の修繕をはじめとする公共事業費が膨張したことで、財政赤字はいっそう拡大することになりました。幕府は蓄えていた金銀を都度切り崩していきました。

問題の打開策として行った政策が「貨幣改鋳」です。これまで流通していた貨幣を回収し、新たな貨幣と交換する施策です。小判における金の含有量が30%減ったのですから、その分で新たな小判を作れば30%分だけ小判を増やすことができます。

それまで流通していた小判(慶長小判)を回収して新たな元禄小判を発行しました。「今までの小判を持ってきなさい。新しい小判(金が3割減ったもの)に交換するから」という通達を出しました。そう言われて、喜んで小判を持っていく人は誰もいません。財産が3割減るからです。

商人の反発を受けてなかなか交換が進みませんでした。交換を強制するため、幕府は旧貨幣の流通禁止の触書を布告するに至り、ようやく貨幣改鋳が実現したのです。この元禄の改鋳によって当時の5年分もの幕府歳出に匹敵する約500万両を蓄えることができました。

この政策を行なったのは、荻原重秀(1658~1713年)という勘定奉行です。今の財務大臣にあたります。

やり過ぎによって、江戸幕府は最後に破たん

この時はインフレは起きませんでした。これに気をよくした幕府は小判の金含有量を少しずつ減らしていきました。金の含有量の推移は図表1にあります。享保の改革時にいったん、江戸幕府成立時の含有量(慶長小判)に戻しましたが、この政策は長続きしませんでした。

1800年代に入ると、小判の金含有量は慶長小判の半分以下となり、インフレが始まりました。最終的には金の含有量を1割程度に落とした小判を発行することで、大インフレが生じてしまいました。その発行から10年で江戸幕府は滅んだのです。

米国では21世紀に入り、通貨の発行量を2倍以上にしました。江戸時代の小判ならば、金の含有量を半分以下にしたのと同じです。状況が1800年代後半の江戸末期と似てきていることがわかるでしょう。

こうしたことから、本物の通貨である貴金属を保有して、資産を守ることが重要なのです。通貨のままにしいおくと、(銀行預金のままにしておくと)、価値が大幅に目減りしてしまうリスクが出てきました。現金の貴金属への変換は資産を守るとともに、大きく増やす投資戦略でもあります。

「また近いうちに再会しよう」と約束する2人

コメント